L’amélioration de l’intelligibilité dans des environnements bruyants où les signaux de parole peuvent être spatialisés reste un défi permanent pour les fabricants mais également pour l’audioprothésiste cherchant à optimiser les conditions d'écoute de ses patients. Dans un tel contexte sonore considéré comme complexe, les appareils auditifs de classe I et classe II, selon la nomenclature du 100 % Santé, apportent-ils aujourd’hui un confort d’intelligibilité ? Quel est le gain entre ces deux classes d’appareils en termes d’émergence d’un signal de parole dans le bruit ?

La Société française d’audiologie (SFA) a constitué en 2021 un groupe de travail (GT) pour évaluer les différences interclasses. La première étape de ce GT a été de chercher à mesurer de manière objective l’intelligibilité de la parole dans ces environnements pour les deux classes d’appareils auditifs. Pour cela, l'indicateur retenu est celui de l'émergence de la parole par rapport au bruit (Rapport signal sur bruit ou RSB) en sortie d'appareils auditifs. Quel que soit le bruit auquel est confronté le patient, plus le RSB diminue plus le masquage énergétique augmente et donc plus l’intelligibilité diminue. C’est ce que traduisent les courbes « en S » de score d’intelligibilité en fonction du RSB [1]. En laboratoire, la méthode d’Hagerman et Olofsson [2] permet de séparer la parole du bruit en sortie d’appareil auditif (méthode dite d’opposition de phase) et ainsi, pour une source de parole frontale ou latéralisée, de déterminer un RSB en sortie d’appareil auditif pour chaque oreille afin de constater l’apport des traitements du signal.

Le but de cette étude est de montrer de façon objective (acoustique) l’apport des traitements implémentés dans chacune des classes dans des environnements sonores complexes spatialisés, en étant les plus représentatifs possible du marché. L’objectif n’est pas de réaliser un comparatif inter-fabricants à travers les performances de leurs produits. Pour cette raison, nous avons souhaité anonymiser les différentes marques.

Le banc de mesure expérimental mis en place dans un local traité acoustiquement contient une tête artificielle [3] appareillée en bilatéral et un système de multidiffusion qui permet de répartir les sources de bruit (cocktail party) et d’émettre des signaux de parole (International Speech Test Signal émis à 70 dB SPL) pour différents angles d’incidence. Deux positions de source de parole ont été retenues : en face de la tête artificielle à 0° puis sur le côté droit à 90°. Les différents appareils des deux classes ont été soumis à plusieurs niveaux de bruit de manière à tester des environnements d’écoute très dégradés (RSB d’entrée = - 6 dB) jusqu’à confortables (RSB d’entrée = + 9 dB).

Dix paires d’appareils auditifs (de 10 fabricants majeurs) de classe I puis de classe II ont été placées sur la tête artificielle et couplées aux oreilles artificielles à l’aide d’embouts en silicone occlus. Cette adaptation endo-auriculaire, bien que discutable du point de vue de la pratique clinique, a été choisie car elle permet de s'affranchir d'une partie des entrées acoustiques transitant par voie « naturelle » qui pourrait impacter l’analyse du RSB. Chaque classe d’appareils a été réglée pour une surdité perceptionnelle moyenne de type N3 [4] suivant la méthodologie fabricant (typologie « patient expérimenté »). Les réglages par défaut des différentes options sont conservés car ils constituent un point de départ de l’appareillage commun à tous les fabricants et permettent de tenir compte des choix de traitement classe I / classe II par défaut des fabricants. Après vérification, les options communes aux deux classes d’appareils sont ainsi la réduction de bruit (niveau intermédiaire) et la directivité adaptative.

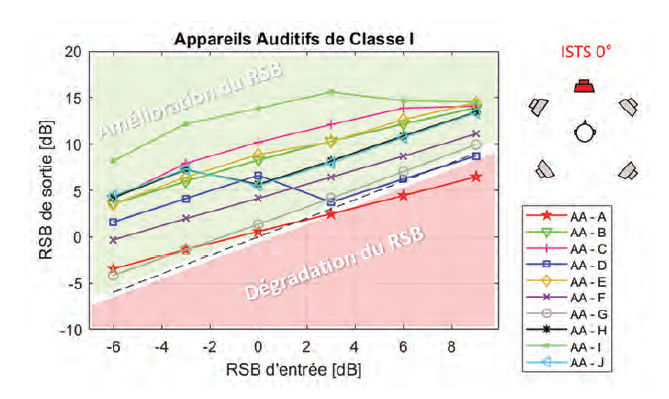

Quelles performances pour les appareils auditifs de classe I ?

Dans l’environnement le plus bruyant, une amélioration de 2 à 10 dB du RSB de sortie est constatée selon le fabricant. Avec une amélioration moyenne de 8 dB (± 4 dB), cela montre que globalement les appareils de classe I apportent déjà un confort d’écoute de la parole dans le bruit, avec néanmoins une grande disparité de performances entre toutes les marques testées.

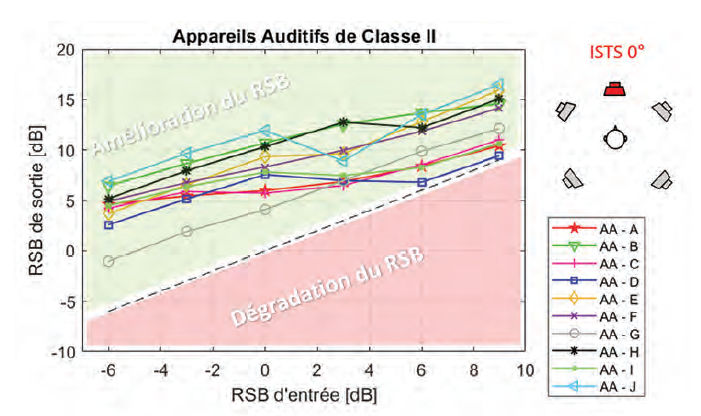

Et pour la classe II ?

Quelle que soit la classe d’appareils, l’amélioration du RSB est d’autant plus marquée que l’environnement est bruyant, ce qui traduit un effet plus important des algorithmes de rehaussement de la parole lorsque le niveau de bruit masquant est élevé. En d’autres termes, plus le niveau de bruit est faible, moins les traitements agissent sur l’environnement sonore délivré au patient.

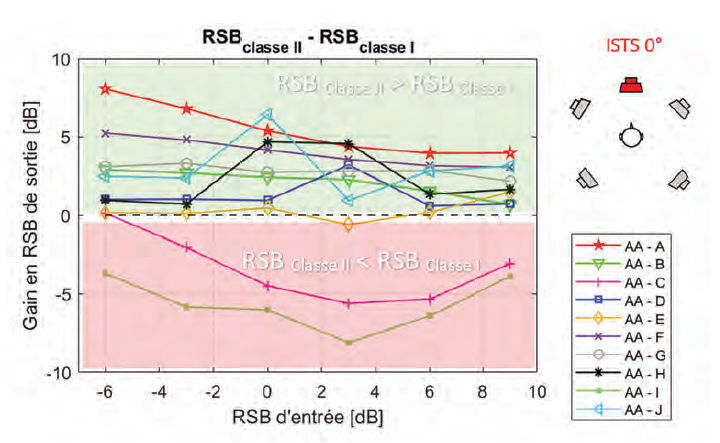

Pour chaque fabricant, nous avons souhaité comparer les performances des deux classes d’appareils.

Quelle plus-value entre les deux classes pour chaque fabricant ?

Il apparaît en effet que pour les deux fabricants AA-C et AA-I, les appareils de classe I fournissent un meilleur RSB en sortie que ceux de classe II, ce qui est contraire aux attentes. Ces deux fabricants constituent un cas particulier car l’étude montre que leurs appareils auditifs de classe I présentent les meilleurs RSB de sortie du marché (cf. figure 1), alors que leurs appareils de classe II présentent des RSB de sortie proches de la moyenne obtenue pour tous les fabri- cants (cf. figure 2). Pour les huit autres, les appareils de classe II sont plus performants que ceux de classe I, et ce d’autant plus que l’environnement est bruyant. La plus-value entre les deux classes, en termes de RSB de sortie, est alors de 1 à 8 dB pour l’environnement le plus bruyant, avec une moyenne de 3 dB (± 2,5 dB). L’écart technologique inter-classes semble donc permettre, en majorité, une meilleure émergence de la parole (frontale) en classe II. Nous retrouvons là encore une disparité entre les différents fabricants.

Tous fabricants et toutes classes confondues, lorsque la source de parole est en face de la tête artificielle, l’amélioration du RSB semble « plafonner » à 15 dB dans l’environnement le plus bruyant, ce qui est déjà suffisamment important pour permettre une amélioration de l’intelligibilité [5]. Cette remarque est d’autant plus vraie que les résultats obtenus ici sont issus d’un réglage « par défaut » et ne correspondent pas à un réglage personnalisé que peuvent réaliser les audioprothésistes. La surdité corrigée par les appareils est ici fictive car nos tests ont été réalisés sur un mannequin.

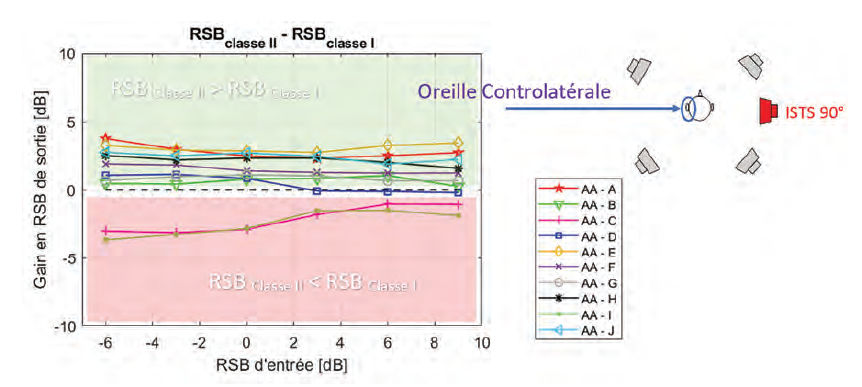

L’écoute d’une source de parole frontale est le cas de figure le plus couramment rencontré par les patients dans la vie quotidienne, mais dans le cas d’une source de parole latérale, situation souvent mise en avant par les fabricants pour valoriser la directivité adaptative, qu’en est-il de la plus-value classe II / classe I ?

Comment évolue la plus-value classe II / classe I lorsque la source de parole est latérale ?

Nos résultats permettent de montrer une plus-value des appareils auditifs de classe II en termes d’émergence de la parole en cas d’appareillage bilatéral et avec des embouts fermés, surtout lorsque la source de parole se trouve face à la tête artificielle.

Étude subjective en ligne réalisée auprès de sujets normo-entendants

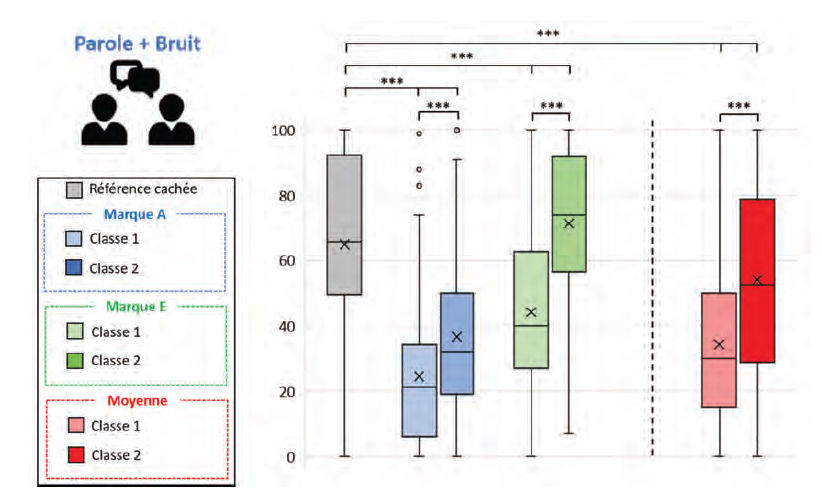

Une autre approche a également été expérimentée par notre groupe de travail : celle de l’évaluation subjective de qualité sonore en sortie d’appareils auditifs de classe I et de classe II. L’expérience a consisté à proposer un test d’écoute comparatif en ligne « à l'aveugle » à des personnes normo-entendantes (contrôle préalable par test de dépistage).

Les sons à comparer ont été enregistrés à l’aide d’une tête artificielle immergée dans des environnements sonores spécifiques et écologiquement représentatifs du quotidien d'une personne malentendante : parole, musique, parole dans le bruit, trafic routier et sons de nature. Pour chaque environnement, l’extrait de référence est enregistré oreilles nues (référence cachée). Les ex- traits à comparer le sont avec les appareils auditifs de classe I et II des fabricants AA-A et AA-E avec les mêmes réglages que ceux de l’étude objective. Seuls ces 2 fabricants ont été évalués pour prévenir la fatigabilité des participants.

157 personnes ont noté les extraits de 0 à 100 en fonction de la qualité perçue par rapport à l’extrait de référence, suivant le protocole MUSHRA [6].

Bien qu’elle n’ait concerné que deux fabricants, cette expérience a permis de réaliser une première comparaison des deux classes d’appareils en termes de perception subjective de qualité sonore, en faveur des appareils auditifs de classe II.

Suite à ces deux études, le groupe de travail formé par la SFA continue de s’intéresser aux performances classe I et classe II. Une étude en cours semble montrer que des facteurs exogènes, encore peu ou mal considérés dans le modèle d’appareillage auditif actuel, tels que l’engagement actif du patient dans sa réhabilitation auditive (qualité d’observance, durée d’utilisation moyenne des appareils…) ou son niveau d’activité sociale, pourraient influencer sa perception de la qualité d’appareillage interclasse.

Remerciements

Nous remercions tous les acteurs de ce groupe de travail à savoir David Colin, Éric Bailly-Masson et Christophe Micheyl, ainsi que les étudiants en audioprothèse ou les personnes ayant relayé ou participé à notre test subjectif en ligne.