Technologie de pointe, réglages optimisés et observance rigoureuse : tels sont les ingrédients d’un appareillage réussi. Les résultats de l’étude clinique menée par Amplifon sur sa base de données et publiée dans Audiology and Neurotology [1] apportent de nouvelles informations-clés et permettent de « valider scientifiquement ce que les audioprothésistes observent au quotidien dans leur centre », se réjouit la première autrice de l’étude et audioprothésiste chez Amplifon, Pauline Roger.

Big data

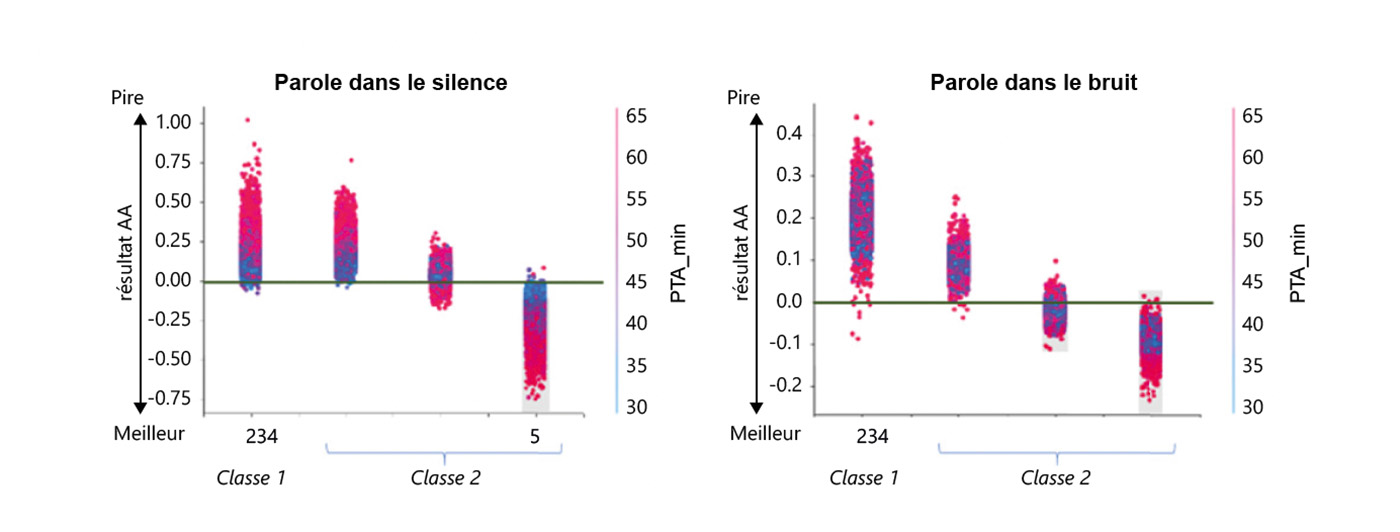

L’étude a porté sur l’analyse des données cliniques de 77 661 patients de plus de 50 ans, présentant une perte auditive symétrique et appareillés dans un centre Amplifon entre 2018 et 2021. L’efficacité des aides auditives a été évaluée en fonction de l’amélioration de l’intelligibilité dans le calme (SPIQ) et dans le bruit (SPIN). Les performances oreilles nues et appareillées ont été comparées. Résultat : 96 % des patients ont vu leur compréhension s’améliorer significativement, avec un gain moyen de 11 dB dans le calme et de 3 dB dans le bruit. Chez ces patients, l’amélioration de l’intelligibilité en environnements calme et bruyant était influencée par le choix de la technologie (marque, classe et gamme), certains réglages (tels le couplage acoustique, le niveau d’amplification et le stéréoéquilibrage) ainsi que par l’observance au port des aides auditives.

Ce travail pluridisciplinaire, incluant l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, l’Innov Pôle Santé de Toulouse, l’école Polytechnique de Palaiseau et le Pr Bernard Fraysse aux côtés des équipes d’Amplifon, a permis l’analyse d’une masse de données considérable, jusque-là inexploitée. « Nos travaux d’analyse big data ont démarré sous l’impulsion de plusieurs leaders d’opinion ORL convaincus de l’intérêt de l’exploitation de ces données pour faire progresser la prise en charge de nos patients, souligne le directeur de la stratégie Santé chez Amplifon, Fabien Auberger. Ainsi, c'est le monde ORL qui nous a permis de prendre conscience de l’intérêt clinique de ces travaux. »

Valider scientifiquement ce que les audioprothésistes observent au quotidien dans leur centre.

Pauline Roger, audioprothésiste

À l’aide d’une approche innovante mobilisant des modèles d’apprentissage automatique (XGBoost et SHAP), les chercheurs ont identifié les déterminants de l’efficacité prothétique les plus influents, pour les extraire et les analyser.

Le choix de la technologie

Les résultats révèlent ainsi une corrélation nette entre le niveau technologique des aides auditives et l’efficacité de la réhabilitation en situation bruyante. Et ce, quel que soit le degré de perte auditive. Dans le calme, la corrélation est moins claire. « Seuls les appareils haut de gamme permettent un résultat significativement meilleur, en particulier pour les surdités plus importantes », note Fabien Auberger. Ainsi, le choix de la classe et de la gamme associée à un niveau technologique plus ou moins sophistiqué,en termes de nombre de canaux, de réglages et d’algorithmes de débruitage, est essentiel. « Les résultats ne sont pas les mêmes en fonction du fabricant », ajoute Fabien Auberger. « Selon la courbe d’audition du patient, certaines marques sont en effet plus adaptées que d’autres », abonde Pauline Roger.

L’optimisation des réglages

L’étude montre également que l’amplification des fréquences situées aux alentours de 2 000 Hz sont les plus pertinentes pour l’amélioration de la compréhension dans le calme et dans le bruit. « Nous avons aussi défini un gain minimum pour chaque fréquence », explique Pauline Roger. Par exemple, pour plus d’efficacité en environnement bruyant, l’audioprothésiste pourra, dans un second temps, optimiser l'amplification des fréquences autour de 4 000 Hz tandis que pour l’environnement calme, il sera vigilant aux fréquences situées aux alentours de 1 000 Hz.

Autre découverte : le stéréo-équilibrage s'est avéré systématiquement bénéfique, notamment pour l’intelligibilité dans le bruit. L’effet est particulièrement marqué pour les pertes auditives supérieures à 50 dB HL. « C’est un seuil charnière audelà duquel le gain pour la compréhension dans le bruit devient vraiment significatif, remarque l’audioprothésiste. Nous ne pensions pas que ce réglage avait autant de poids, d’autant plus que les patients testés présentaient tous une perte d’audition symétrique. »

Observance, gage de satisfaction

Enfin, le datalogging révèle qu’une durée de port supérieure à 9 heures par jour est associée à des résultats systématiquement meilleurs, notamment en milieu bruyant et chez les patients ayant une perte auditive supérieure à 60 dB. « Dans la littérature, aucun seuil n’est défini, si bien que dans la pratique, nous recommandions de porter les audioprothèses 8 heures par jour. Avec cette étude, nous démontrons que la différence se situe au-delà », apprécie Pauline Roger. « La guidance et l’accompagnement des patients constituent un facteur clé de l’observance, poursuit Fabien Auberger. Certaines personnes auront besoin de plus de suivi et de motivation pour atteindre ces 9 heures. »

Ajuster ses protocoles à chaque profil

« Cette étude nous permet aujourd’hui d’affiner nos protocoles et de modifier la formation des audioprothésistes sur le terrain », explique Pauline Roger.

Cette évolution s’appuie également sur les données d’une seconde étude en cours de finalisation. Réalisée en partenariat avec l’Institut ReConnect, elle a permis d’affiner les résultats, par une approche utilisant des clusters de patients ayant des profils audiologiques similaires. « Nous sommes allés encore plus loin pour obtenir des protocoles d’appareillage par profil auditif, scientifiquement validés. Cette démarche méthodologique fait progresser notre pratique quotidienne et garantit, dans tous nos centres d’audition, un résultat prothétique à chacun de nos patients », explique Fabien Auberger. L’objectif : déterminer quel type d’appareil et quelle marque sont associés au meilleur résultat pour chaque profil.

En outre, ce travail ira plus loin dans les définitions de protocoles de réglages en établissant les cibles d’amplification à atteindre par fréquence en fin de rééducation, pour une compréhension optimale. « Après, c’est bien sûr tout le savoir-faire des audioprothésistes qui va amener le patient, en fonction de son profil clinique, sa personnalité et ses conditions de vie, jusqu’à cette cible », rappelle Fabien Auberger. Une troisième étude devrait être lancée prochainement : elle affinera encore davantage les profils des patients, en exploitant les résultats objectifs de performance d’écoute dans le bruit et le calme mais également le ressenti du patient.

Natasha_AdobeStock-Converti--8bfc.jpg)