M. L., âgé de 44 ans, présente une surdité bilatérale en lien avec une NF2. La surdité totale unilatérale droite fait suite à l’exérèse d’un schwannome vestibulaire droit en 2005. Depuis l'été 2023, le patient constate une diminution progressive de son audition à gauche, accompagnée d'acouphènes invalidants et d'une gêne accrue dans les environnements bruyants. L’audiogramme de janvier 2024 retrouve une surdité légère de l'oreille gauche. Un nouveau bilan audiométrique fin février 2024 met en évidence une aggravation rapide en un mois, avec surdité moyenne, une dégradation de l’intelligibilité vocale importante avec de fortes distorsions.

Antécédents médicaux

- NF2 : Diagnostic posé à la suite de la découverte de schwannomes vestibulaires bilatéraux, ainsi que de schwannomes du nerf trijumeau.

- 2005 : Exérèse d'un schwannome vestibulaire droit par voie translabyrinthique, qui a entraîné une surdité totale à droite (cophose).

- Patient initialement sous immunosuppresseur (Everolimus) pour le schwannome vestibulaire gauche intracanalaire en progression. Relai par l'anticorps monoclonal Bévacizumab (Avastin) en septembre 2023 dans le but de freiner l’évolution tumorale et d’améliorer l’audition.

Contexte socio-professionnel

M. L. est marié, père d'un garçon de 7 ans, et travaille comme contrôleur de gestion à 60 % en raison de ses problèmes de santé. Il est reconnu comme travailleur handicapé, ce qui lui permet de bénéficier d'aménagements spécifiques à son poste. Depuis la baisse de son audition, M. L. utilise des technologies de communication adaptées, telles que la transcription instantanée et un téléphone équipé de sous-titres, afin de compenser ses déficits auditifs dans les échanges personnels et professionnels.

Prise en charge prothétique (Septembre 2023)

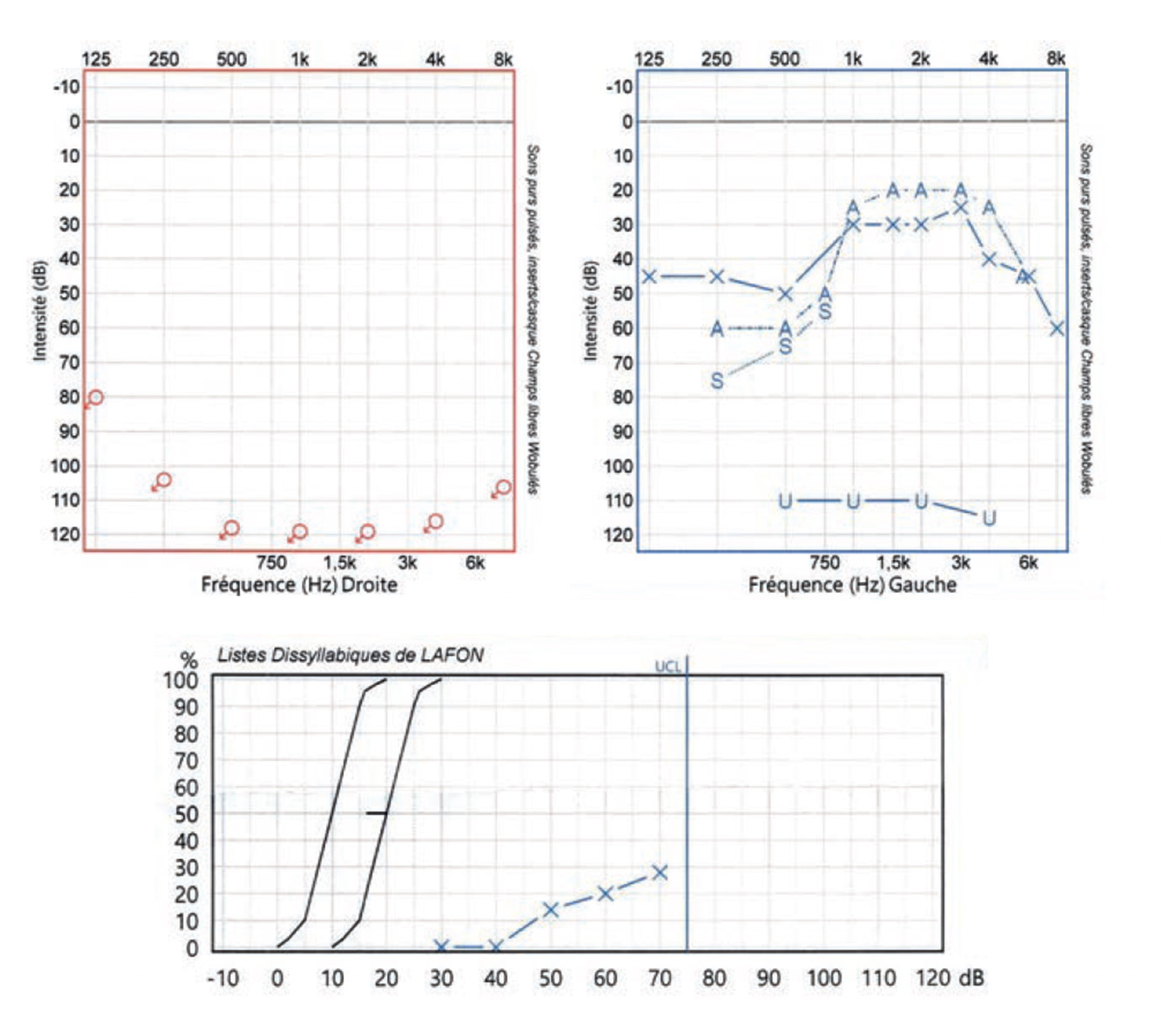

▶ Audiométrie tonale et vocale

- Cophose droite, surdité de perception légère gauche à prédominance dans le grave.

- Intelligibilité à 100 % à 40 dB au liste cochléaire de Lafon.

- Acouphènes persistants, gênants au quotidien, notés à 6/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique (EVA), majorés en cas de fatigue.

▶ Réhabilitation prothétique

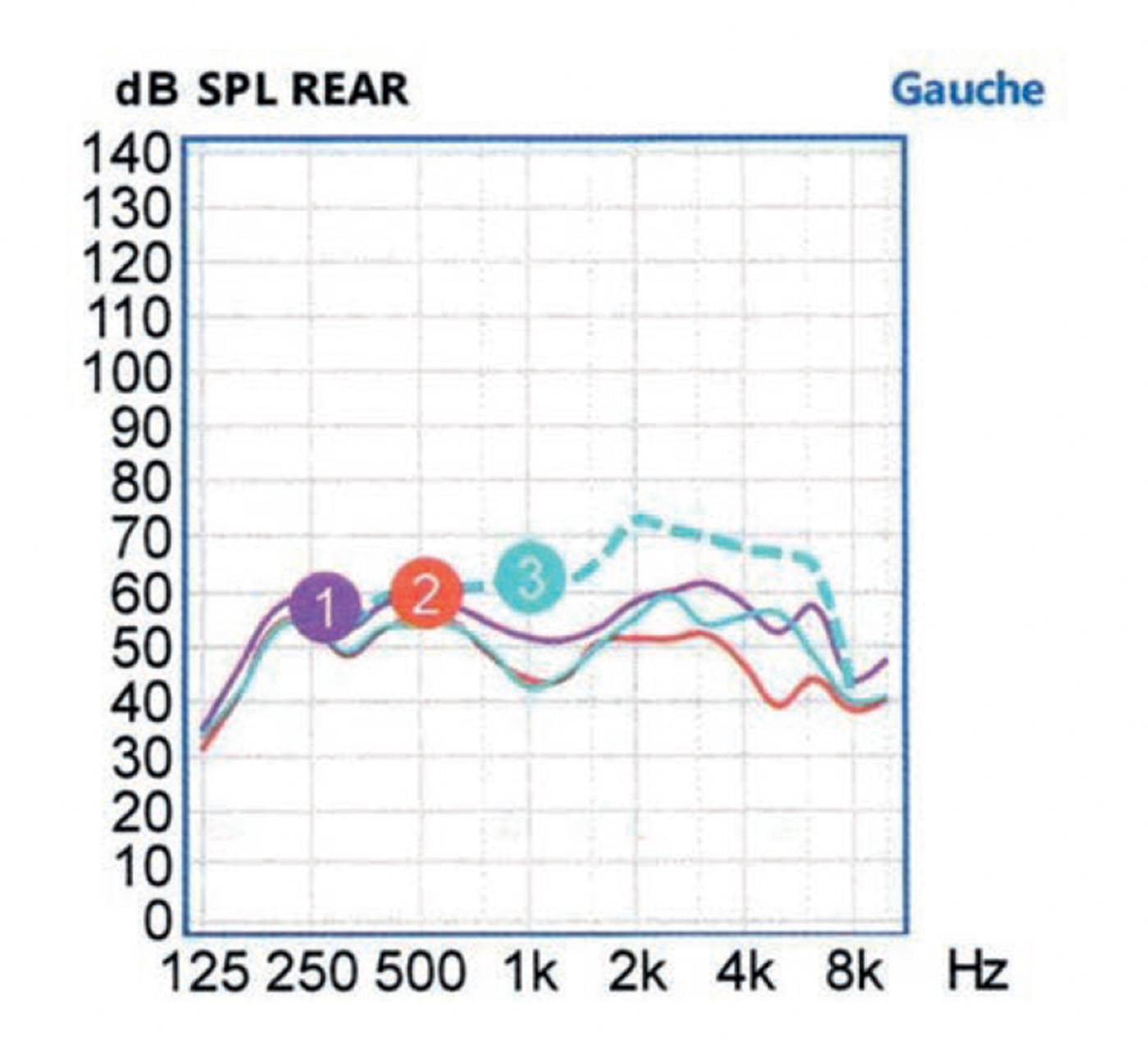

Il a été proposé au patient une réhabilitation auditive à l'aide d'un système BI-CROS. Les réglages ont été réalisés à l’aide de mesures In vivo selon la méthode décrite par Pumford [1] (Figure 1).

L’essai s’est déroulé sur une période de quatre mois, incluant de nombreux rendez-vous. Parallèlement, un test a été mené avec un micro déporté dans le but d’améliorer la compréhension du patient dans les milieux bruyants. Les tests dans le bruit ont été réalisés avec le test FraMatrix en conditions dichotique et dichotique inversée. Ils ont révélé une très légère amélioration en dichotique (30 %). Le patient rapporte une diminution de la fatigue ainsi qu’une réduction des contraintes liées au positionnement dans les lieux publics.

Cependant, au cours de l’essai, une dégradation de l’audition de l’oreille gauche a été constatée, accompagnée d’une baisse importante de l’intelligibilité en vocale (30 % de compréhension à 60 dB pour les listes cochléaire de Lafon (Figure 2)).

En conclusion, l’essai d’appareillage BI-CROS a été jugé inefficace, le patient ne constatant plus aucun bénéfice significatif. Un bilan préimplantatoire a été proposé au patient.

Bilan pré-implant

▶ Audiométrie tonale et vocale (janvier 2024)

- Cophose droite, surdité de perception moyenne gauche.

- Intelligibilité à 40 % à 60 dB pour les mots dissyllabiques de Fournier avec un maximum de 70 % à 50 dB.

- Évaluation de l'effort d'écoute à 87 % sur l’EVA, avec une gêne perçue à 9/10.

- Acouphènes persistants, gênants au quotidien, notés à 9/10 sur l'EVA en cas de fatigue avec un score de 74 % au questionnaire Tinnitus Hearing Inventory (THI).

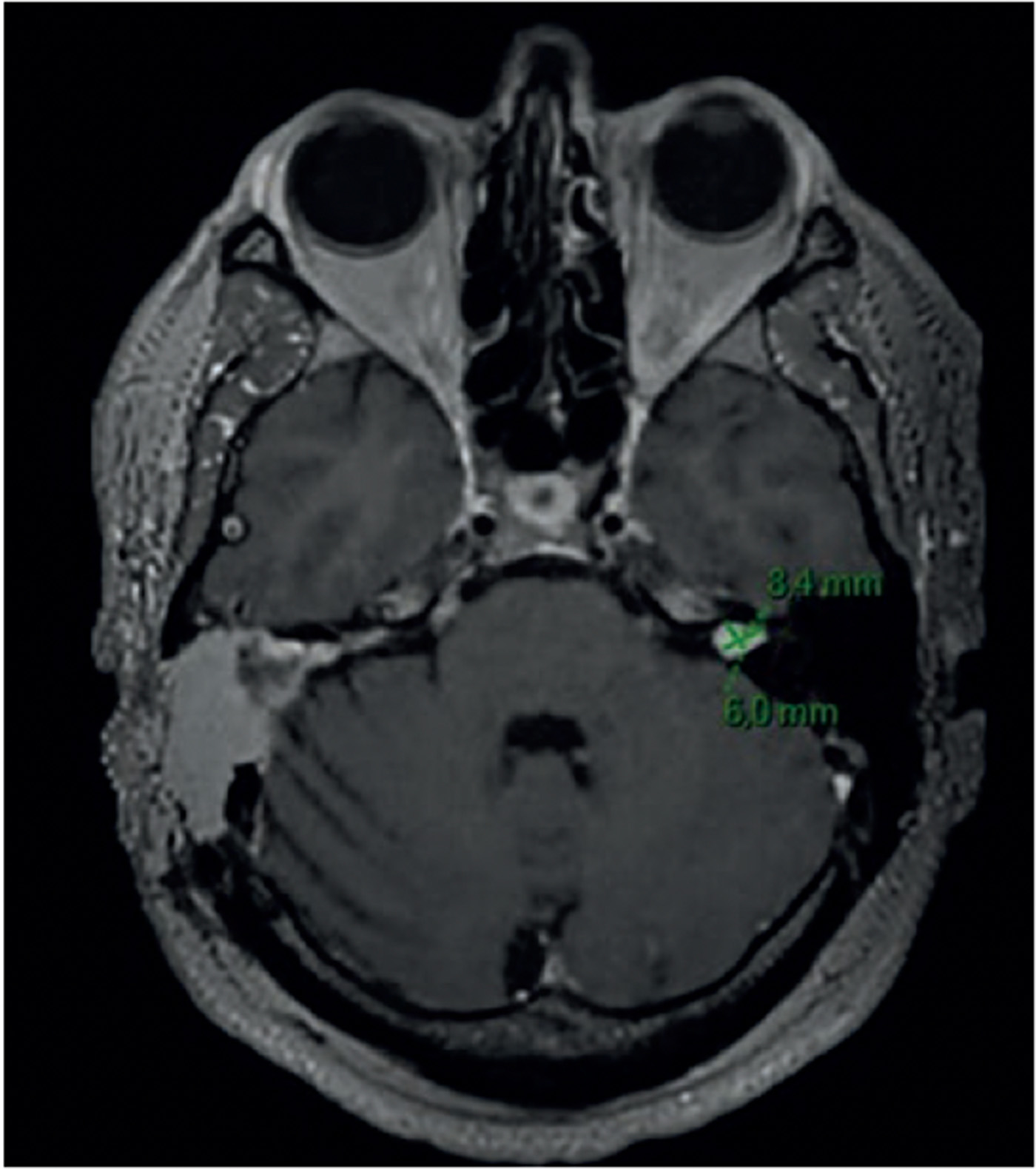

▶ IRM cérébrale et des rochers (janvier 2024, figure 3)

- Schwannome vestibulaire gauche de stade 1, atteignant le fond du CAE.

- Perméabilité de la cochlée conservée.

▶ Scanner des rochers (mars 2024) : normal.

▶ Bilan orthophonique complet

- Réduction des interactions sociales (score 5/10).

- Capacités auditives globales (CAP) évaluées à 6/10.

- Score d'intelligibilité à la parole en contexte réduit (SIR) de 5/5.

- Scores au questionnaire d’évaluation du retentissement de la surdité chez l’adulte (ERSA) (57/200), à l'échelle de communication orale de l’adulte sourd (ECOMAS) (13/32), et au Cochlear Implant Quality of Life (CIQOL) (26/100) démontrant un impact négatif significatif sur la qualité de vie.

Prise en charge psychologique

Sur le plan émotionnel, M. L. a manifesté des signes de dépression sévère, particulièrement suite à la dégradation rapide de son audition. Les aménagements de son poste de travail et la reconnaissance en tant que travailleur handicapé ont contribué à une légère amélioration de son état mental. Cependant, il reste préoccupé par la perte d'audition et l'incertitude concernant les résultats de l'implant cochléaire.

Décisions thérapeutiques et parcours de soins

À la suite de la consultation avec le neurochirurgien, l’indication de décompression du conduit auditif interne n’est pas retenue. Cela ne permettrait pas de récupérer l’audition, le schwannome envahissant la totalité du conduit auditif interne. Le choix se porte donc sur l'implantation cochléaire côté gauche. L’absence d’un nerf auditif fonctionnel à droite contre indique l’implant cochléaire.

La réunion pluridisciplinaire valide l'indication pour un implant cochléaire gauche (Cochlear CI 622), après discussion sur les risques et bénéfices hypothétiques, avec le patient.

M. L. est informé des risques associés, notamment la perte de l’audition résiduelle sur les fréquences moyennes et aigues, le caractère hypothétique du bénéfice bien qu’il reste des seuils de bonne qualité en audiométrie tonale, le risque faible de vertiges et de troubles du goût temporaires en post-opératoire. L'infection est mentionnée comme une complication rare.

Activation et suivi post-implantation (juin 2024)

L’activation de l'implant se déroule 10 jours après l’opération. La première séance montre des résultats encourageants, avec une amélioration initiale de la perception sonore. Un programme de rééducation orthophonique intensive est mis en place, avec 2 séances hebdomadaires et des réglages réguliers de l'implant. Il a été choisi de conserver des paramètres de stimulation standard (largeur d’impulsion : 37 μs ; fréquence de stimulation : 900 Hz) tout en étant vigilant sur l’évolution des performances.

Évaluation orthophonique (août 2024)

- L'intelligibilité s'améliore progressivement, avec une reconnaissance vocale de 50 % dans les situations auditives optimales.

- Les scores de qualité de vie liés à l'implant (CIQOL) montrent une augmentation à 32/100.

- L’effort d'écoute reste toujours élevé (87 %), mais la gêne perçue diminue légèrement.

- Perception d’une réduction des acouphènes, en particulier lors de l'utilisation de l'implant.

Suivi psychologique (septembre 2024)

M. L. manifeste une amélioration de son état émotionnel grâce aux premiers bénéfices de l'implant et à la reprise d'activités sociales. Toutefois, il reste vigilant aux signes de dépression et continue de bénéficier d'un soutien psychologique régulier.

Situation actuelle (octobre 2024)

Le patient poursuit la réadaptation avec des progrès très encourageants : une intelligibilité de 100 % pour les mots disyllabiques et monosyllabiques dans le silence et de 60 % des phrases dans le bruit à un rapport signal/bruit de 5 dB. La reprise de l'Avastin, interrompu temporairement pour permettre l’intervention chirurgicale, est discutée en équipe, en tenant compte des résultats cliniques et des perspectives d'amélioration auditive. M. L. reprend progressivement ses activités professionnelles à temps partiel, tout en continuant le suivi pluridisciplinaire. Le suivi du schwannome et des autres lésions cérébrales pourra être réalisé avec un scanner cérébral, la présence de l’aimant de l’implant masquant l’angle ponto-cérébelleux gauche à l’IRM qui n’est cependant pas contre-indiquée pour le suivi des autres tumeurs (IRM jusqu’à 3 T sans précaution particulière avec les implants de dernière génération).

La surveillance continue et l'adaptation du traitement sont essentielles pour optimiser les résultats à long terme. Le suivi pluridisciplinaire, incluant l'ORL, l’audioprothésiste, l'orthophoniste, le psychologue et le radiologue, est crucial pour le soutien global du patient.