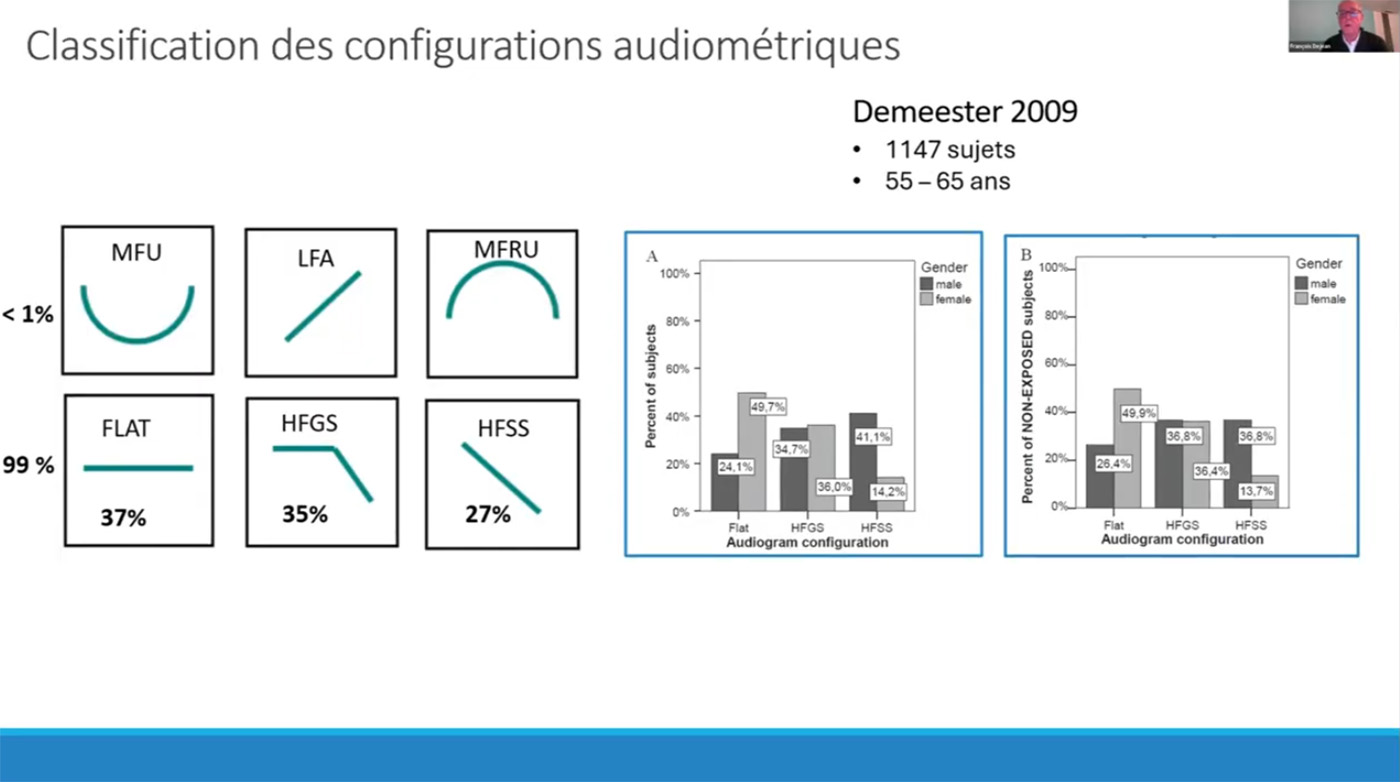

Par leur localisation tonotopique, les cellules ciliées externes qui initient la transmission des fréquences aigües vers le système central sont habituellement les premières atteintes par les effets de l’âge et de l’exposition aux sons de fortes intensités. Ainsi, selon Demeester (2009), sur les six profils audiométriques standards, les deux configurations schématisant les pertes dans les hautes fréquences, celle dite « en pente douce » et celle présentant une pente plus abrupte, représentent respectivement 35 % et 27 % de l’ensemble des pertes auditives (1). L’écart des moyennes des seuils auditifs entre 0,5 kHz et 1 kHz d’une part et 4 kHz et 8 kHz d’autre part permet de différencier les configurations en pente douce – différence comprise entre 15 et 30 dB –, en pente abrupte – différence supérieure à 30 dB – et très abrupte – différence de 80 dB ou plus. Ces configurations ne disent pas tout des difficultés du patient et il faut également considérer la perte auditive moyenne sur ces quatre fréquences pour avoir une idée de la dégradation d’audibilité associée à un audiogramme en particulier. « La caractérisation des pertes dans les aigus inclut également la fréquence de coupure, c’est-à-dire la valeur au-delà de laquelle la trace audiométrique chute de plus de 30 dB par octave, et la présence d’encoches sur les fréquences de 3 kHz, 4 kHz ou 6 kHz, souvent consécutives à des traumas acoustiques, et définies par un décalage de plus de 10 dB entre les seuils adjacents à ces fréquences », a également rappelé François Dejean.

Big data et intelligence artificielle

Les pertes auditives complexes sur les fréquences aigües affectent en priorité les hommes, les femmes présentant plus communément des surdités ascendantes. Cette observation clinique a été confirmée en 2022 par Adrien Caplot grâce à une analyse statistique en composante principale sur plus de 630 000 sujets malentendants (2). Dans le futur, l’association du big data avec d’autres approches et sources de connaissances offrira de nouvelles perspectives cliniques. « L’enrichissement des bases de données audiométriques notamment avec des vocales dans le bruit, le développement des corrélations anatomo-fonctionnelles via des modèles animaux et l’emploi de modèles mathématiques pouvant mimer des pertes de cellules ciliées, de neurones et des défauts de la strie vasculaire permettront via l’intelligence artificielle d’effectuer des prédictions à partir d’un audiogramme donné et d’affiner les réglages de l’appareillage pour en augmenter son efficacité », a prédit Jean-Luc Puel.

Un embout évidé en regard de l’articulation temporomandibulaire est une piste pour réduire le risque d’autophonie tout en conservant une certaine puissance.

Xavier Delerce, audioprothésiste.

Des compromis à faire pour l’appareillage

Privés des sons /s/ et /ch/, les patients qui présentent des surdités prédominant sur les fréquences aigües consultent pour corriger un problème d’intelligibilité plus que d’audibilité. Pour l’audioprothésiste, la réhabilitation se heurte à la difficulté de connaitre l’ampleur des destructions cochléaires et aux limites technologiques de l’amplification. Au-dessus de 4 kHz, cette dernière tend à produire une sensation sonore métallique mal tolérée. Les techniques de décalage fréquentiel offrent toutefois de bons résultats, avec un ressenti relativement naturel, à condition de les doser subtilement en fonction de la limite fréquentielle d’audibilité déterminée par l’audioprothésiste.

Des compromis sont à faire entre le besoin de gain sur les hautes fréquences et l’ouverture du conduit auditif pour que le patient puisse accéder aux sons de basses fréquences. « Les dômes ouverts offrent un potentiel d’amplification limité pour les hautes fréquences alors que les embouts fermés sont fréquemment synonymes d’autophonie, a détaillé l’audioprothésiste Xavier Delerce. Dans cette perspective, un embout évidé en regard de l’articulation temporo-mandibulaire est une piste pour réduire le risque d’autophonie tout en conservant une certaine puissance ».

Le cas des nouveau-nés

Dans le cas des nourrissons, les pertes auditives congénitales dans les hautes fréquences diminuent la discrimination dans le bruit, celle des fricatives non voisées et des voix d’enfants et de femmes. Elles constituent donc un frein à la reconnaissance et à l’acquisition normale du langage. « Comme pour toute autre perte chez le nouveau-né, la zone inférieure à 8 kHz est évaluée avec des écouteurs insert calibrés sur un coupleur auriculaire représentant la cavité résiduelle des patients et associé à la mesure du RECD afin de transformer l’audiogramme dB HL en SPL-o-gramme », a rappelé l’audioprothésiste Pierre Devos, « ensuite les objectifs d’amplification sont affichés sur le SPL-o-gramme pour des niveaux de voix faible, moyenne et forte qui sont spécifiques à l’enfant, c’est-à-dire plus élevés du fait de l’immaturité audiophonologique du jeune public et de l’apprentissage permanent dans lequel il se trouve ». Les manipulations fréquentielles ne sont pas a priori prohibées mais elles demeurent des distorsions auxquelles on doit recourir avec parcimonie pour impacter au minimum l’acquisition du langage.

Bilan complémentaire chez l’enfant

Pour l’enfant, l’appareillage revêt une importance toute particulière puisqu’il conditionne l’apprentissage de la parole. Il peut toutefois s’avérer insuffisamment efficace par exemple dans les cas de neuropathies auditives synonymes de surdités de tout type : de légères à profondes, fluctuantes ou évolutives, avec de petites ou grandes encoches, etc. Dans cette situation, pour des surdités moyennes à profondes, l’implant cochléaire est envisageable. Chez le jeune public doté d’une audition résiduelle, il importe de ne pas se fier à l’absence de manifestations d’inconfort. « Les enfants peuvent faire illusion au niveau perceptif et ne pas se plaindre si la perte est ancienne ou progressive, il faut donc proposer un bilan complémentaire dès que possible afin de rechercher les signes de fatigabilité, réaliser des tests de perception dans le bruit et évaluer le niveau de langage », a souligné la Dr Natalie Loundon.

Implant et audition résiduelle

Le choix de l’implant cochléaire pour réhabiliter des surdités complexes prédominant sur les fréquences aigües pose la question de la préservation de l’audition résiduelle. Malgré les avancées technologiques et la généralisation des porte-électrodes dits « atraumatiques », les études constatent que cette préservation est rarement complète et qu’elle tend à diminuer dans le temps ce qui peut remettre en cause l’utilisation du processeur électroacoustique (EAS). « On estime qu’il y a 30 % de perte de l’audition résiduelle en postopératoire, il est donc important d’informer le patient du risque de la perte – y compris totale – de son audition résiduelle », a insisté la Dr Isabelle Mosnier. La principale piste d’amélioration pour le futur se situe dans l’insertion robotisée – qui permet une vitesse d’introduction réduite et régulière – et le monitoring peropératoire par électro-cochléographie (EcochG). Cet examen vise à stimuler acoustiquement les cellules ciliées externes résiduelles via des sondes stériles et à recueillir la réponse des cellules via l’électrode apicale de l’implant. « Les variations des potentiels ainsi captés donnent une indication de la force qui s’exerce sur la cochlée et disent quand suspendre l’insertion pour ajuster la trajectoire et préserver au mieux ces structures », a indiqué le Pr Thierry Van Den Abbeele.

Les enfants peuvent faire illusion au niveau perceptif et ne pas se plaindre si la perte est ancienne ou progressive, il faut donc proposer un bilan complémentaire dès que possible.

Natalie Loundon, ORL

Des patients avec des attentes élevées

Le succès de la stimulation EAS réside d’abord dans le positionnement adéquat du porte-électrodes. Il s’agit de combiner avec précision les deux types de stimulation de sorte que toute la zone n’étant pas stimulée électriquement puisse l’être de manière acoustique. Dans la réalité toutefois, des gaps (zone non stimulée), des discordances (une même zone stimulée sur deux fréquences différentes), des transpositions (fréquence identique codée à deux endroits de la cochlée) et des duplications (zone de la cochlée stimulée par les deux modalités) se produisent. « Ces problématiques peuvent provoquer un inconfort et amener les utilisateurs de l’EAS à finalement préférer la stimulation uniquement électrique et ce, même si cette dernière ne leur permet pas d’aussi bon scores », a expliqué le Pr Frédéric Venail. L’adaptation à l’EAS est également conditionnée par les attentes des patients portant sur l’écoute complexe (environnements bruyants, conversations de groupe), des attentes nourries par leur audition résiduelle préimplant qui leur donne une autonomie dans de nombreuses situations. « Dans ce contexte, la réintégration des sons aigus est plus ou moins longue et difficile, générant des réglages plus nombreux, elle nécessite un soutien du patient qui peut se décourager quelques mois après l’implantation, la prise en compte de son ressenti, une réévaluation régulière de l’audition résiduelle et l’échange d’informations entre le clinicien régleur et l’orthophoniste de ville », a rapporté l’orthophoniste Emmanuèle Ambert-Dahan.

L’histoire ne s’arrête à la réhabilitation autour des options technologiques. Dans un futur très proche, ces surdités complexes dans les fréquences aigües profiteront des avancées permises par les thérapies géniques et dont le premier succès a été enregistré pour le traitement de la surdité DFNB9, progressivement validé chez l’humain. « Les choses progressent dans ce domaine et la France n’est pas en reste avec l’essai clinique Audiogène actuellement ouvert à l’hôpital Necker pour les enfants de 36 mois ou moins », a conclu la Dr Ghizlène Lahlou.