Il s’était un peu fait oublier. Mais, à l'approche de son entrée en vigueur – fin 2025 –, l'article 58 du LFSS 2023, qui introduit la dissociation et l'encadrement des remises commerciales de l’ensemble des dispositifs médicaux remboursés, dont les aides auditives, suscite l’inquiétude de la filière audioprothétique. En effet, une application stricte de ces mesures pourrait à la fois bouleverser le système forfaitaire sur lequel repose aujourd’hui l’audioprothèse et mettre à mal l’équilibre économique du secteur. Tout d’abord, le caractère indissociable du prix de l’appareil et de celui de l’adaptation est considéré, pour beaucoup, comme l'une des clés de voûte de la qualité des soins apportés aux patients. Le remettre en question reviendrait donc à ouvrir la boîte de Pandore et notamment à introduire une audioprothèse à deux vitesses. Quant à l’architecture de la distribution du secteur, elle diffère de celle de la grande majorité des dispositifs médicaux concernés par le texte de loi, caractérisée par une importante intégration verticale et l’appartenance de certaines enseignes à des groupes internationaux. Des spécificités qui rendent toute application de ce dispositif inopérante.

Loi vs réglementation

Mais, « le pire n’est pas toujours certain » : de la loi à son application concrète, il y a un monde de possibles. En d’autres termes, le texte est certes adopté mais son applicabilité reste incertaine, laissant la question du calendrier et de sa portée ouverte. « La loi a posé le principe général – la dissociation produit/prestation, la transparence concernant les marges et la clarification des couts –, mais sa mise en musique repose sur une cascade de textes réglementaires comme des décrets, arrêtés et circulaires », explique Me Morgane Morey, avocate associée du cabinet Squair. Dans un précédent entretien, Guillaume Carval, alors adjoint au chef de bureau des produits de santé de la Direction de la Sécurité sociale, expliquait en effet : « Ce qui reste à construire, ce sont les modalités précises. Parce que, derrière le principe de la dissociation, on peut définir des choses très différentes, des plus légères aux plus structurantes ».

À lire aussi | â–¶ « La loi rend obligatoire la dissociation en audioprothèse d'ici fin 2025 »

Un calendrier incertain

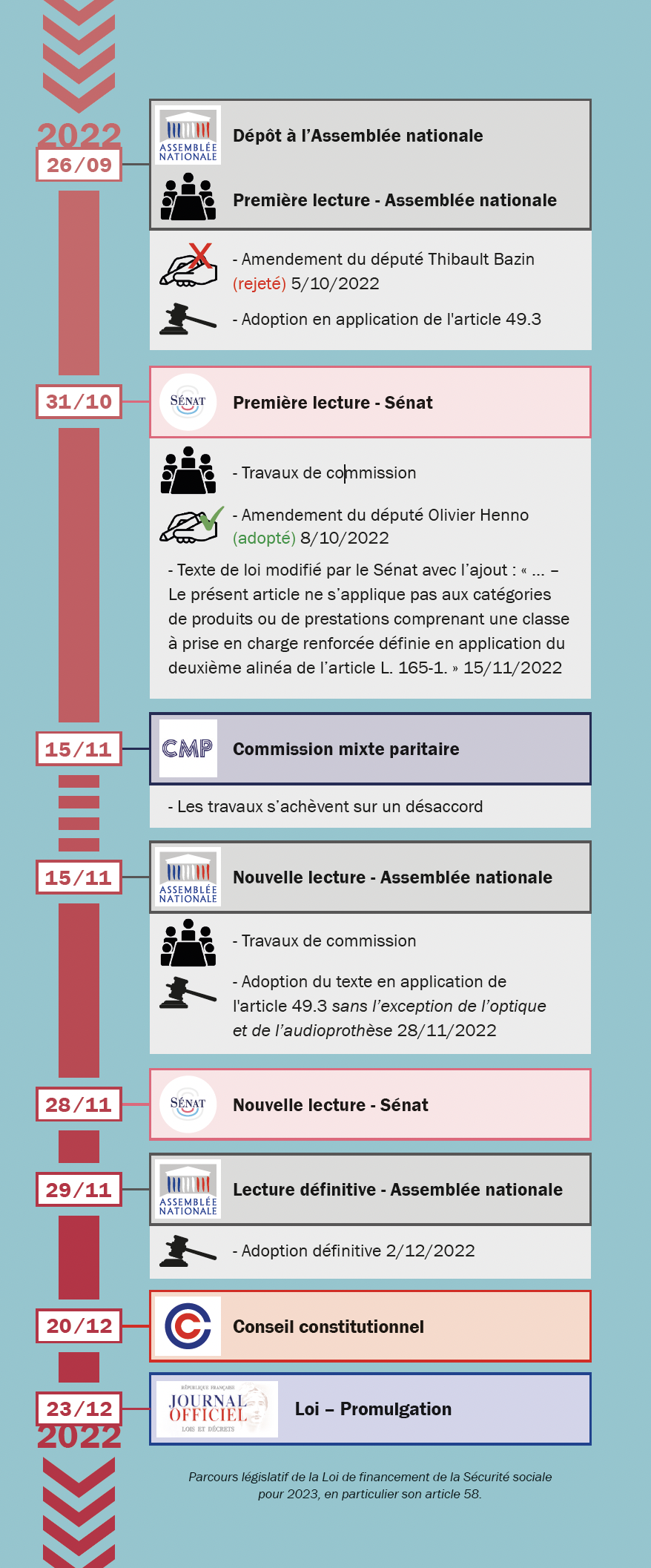

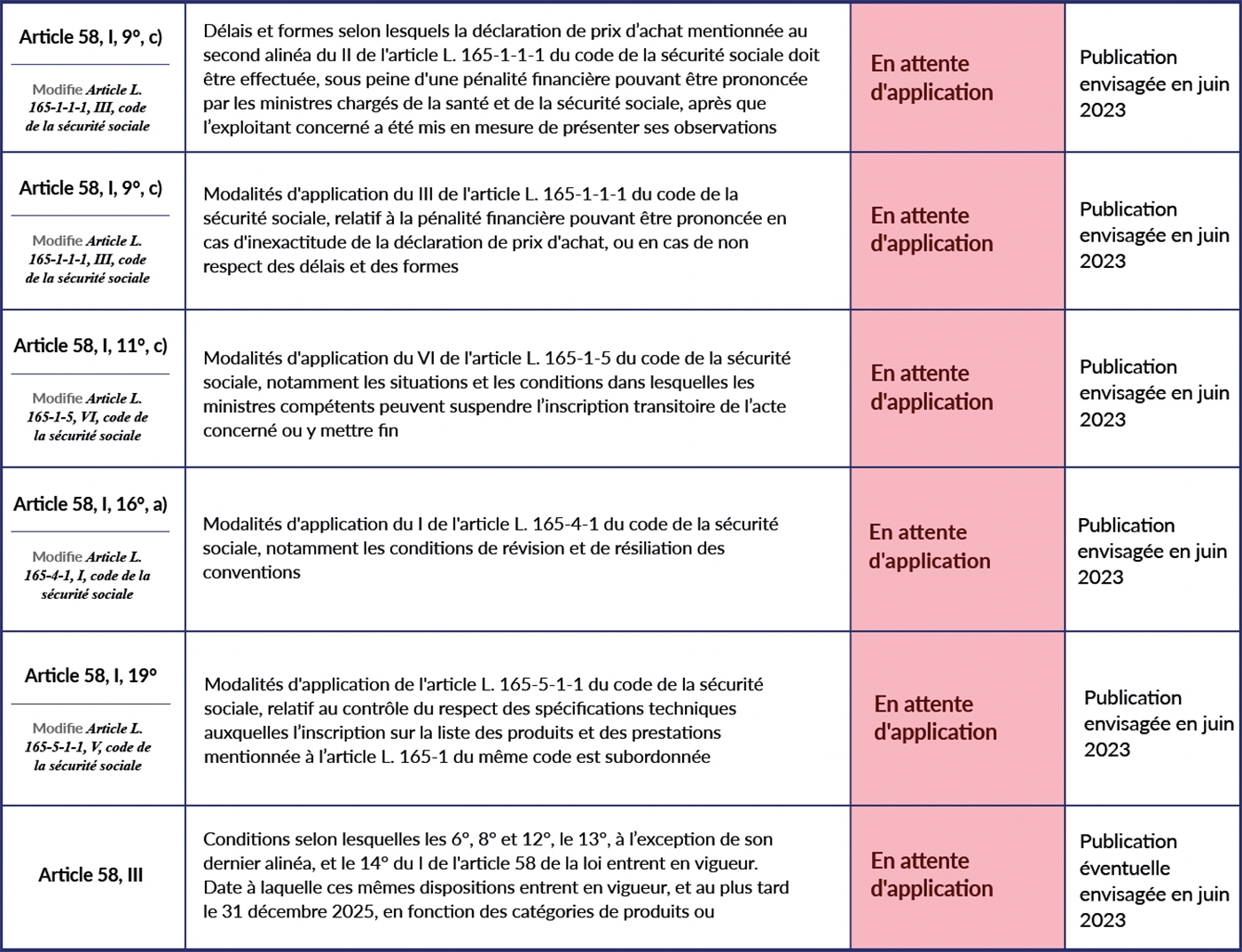

Premier élément propre à rassurer la filière : le droit n’est pas pressé par nature. La loi prévoit bien une modification du code de la Sécurité sociale au 31 décembre 2025 mais un rapide coup d’œil à l’échéancier des décrets d’application (voir ci-dessous) suffit à comprendre que l’article 58 n’est pas près d’entrer en vigueur, tant il reste d’éléments en attente de publication... « Certains étaient prévus pour juin 2023, mais comme souvent lorsqu’il s’agit du dispositif médical, cela peut être long, confirme Morgane Morey. L’exemple de la loi Jardé illustre bien cette réalité : adoptée il y a plusieurs années, elle n’a été partiellement applicable que sept ans plus tard, faute de textes d’application et encore, elle ne l’a été que partiellement. » Et d’ajouter : « Théoriquement, les dispositions de l’article 58 entreront en application mais quant à savoir à quel moment, ça, c’est un peu la question à un million de dollars. » Ce que laissait déjà entendre Guillaume Carval : « Tout cela va prendre du temps et la LPP compte de nombreuses nomenclatures, incluant des milliers de produits et parfois des prestations associées... »

Une mesure débattue

Aussi, poursuit Morgane Morey, « nul ne sait à ce jour dans quelle mesure les dispositions légales vont être transposées en intégralité ou partiellement parce que les décrets d'application n’ont pas encore été adoptés ». Surtout, on ne connaît pas, à date, le contenu de ces décrets. L’historique des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi donne malgré tout quelques pistes sur les suites possibles... ainsi que les arguments à faire valoir par les organisations professionnelles dans les discussions à venir avec les pouvoirs publics.

En effet, l’article 58 (ou 31 au stade du PLFSS) a fait l’objet de plusieurs amendements et ce, à différentes étapes de son parcours législatif. Leurs motivations étaient diverses. L’un d’entre eux, présenté par Thibault Bazin et rejeté en commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale en première lecture, visait à supprimer la mesure au motif qu’elle viendrait « compliquer les négociations entre le CEPS et les fabricants et distributeurs [et] pourrait même constituer une menace pour la qualité des soins ».

L'exclusion de l’audioprothèse ?

Un autre amendement, porté par Olivier Henno (en première lecture au Sénat), souhaitait exclure l’optique et l’audioprothèse de son périmètre d’application. Les mesures étant jugées « de nature à fragiliser l’équilibre économique [de ces secteurs] » et à créer des restrictions de la liberté d’entreprendre et de concurrence « clairement disproportionnées dans la mesure où ces dispositions n’entraineront aucune amélioration de l’accès aux soins, qui est déjà assuré par l’existence de l’offre à reste charge nul dans le cadre du 100 % santé ». Sur ce point, il était rappelé dans l‘amendement que ces mesures revenaient sur « l’engagement pris par les pouvoirs publics lors des accords sur le 100 % Santé de laisser le marché – déjà encadré par des prix limite de vente – s’exercer librement sur le panier de soin à reste à charge choisi ». La direction de la Sécurité sociale, que nous avions interrogée à l’époque, nous avait en effet précisé : « Il ne s’agit pas d’une mesure qui reviendrait sur l’architecture du 100 % Santé audiologie et la classe II à prix libre et il n’y a pas de volonté de revenir sur ce principe à court terme ».

Il est important de souligner que, tout au long de la construction du texte, les parlementaires ont identifié l’optique et l’audioprothèse comme des filières à part.

Morgane Morey, avocate

Marge... de manœuvre

La suite du parcours législatif est également porteuse d’éléments à considérer dans les négociations futures. L’amendement du député Henno a été adopté au Sénat, contre l’avis du Gouvernement, puis validé par la Commission mixte paritaire. Ajout important, comme le relève Morgane Morey : il est précisé à cette étape qu’il « conviendrait de disposer d’éléments substantiels permettant de déterminer, de manière certaine, que cette réglementation des marges pour l’optique et l’audiologie ne serait pas défavorable à ces secteurs ». « C’est un point essentiel », estime l’avocate. Mais bien que conservée par la Commission mixte paritaire, lors d’une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, la précision est finalement abandonnée et le gouvernement recourt à l'article 49-3 pour faire adopter un texte allégé de la mention de l’exception ; il le restera jusqu’à son adoption définitive.

« On a donc conservé une loi très générale, certainement parce qu’il était trop complexe d’introduire une exception pour des secteurs dont les remboursements au sein de la LPP ne pesaient en 2018 que 2 % pour l’audioprothèse et 3 % pour l’optique, poursuit Morgane Morey. Ceci dit, il est important de souligner que, tout au long de la construction du texte, les parlementaires ont identifié l’optique et l’audioprothèse comme des filières à part. Les acteurs de ces deux secteurs doivent désormais s’employer à faire remonter des “éléments substantiels” lors des discussions à venir, afin que la réglementation qu’il reste à définir soit bien adaptée à leurs spécificités. » En d'autres termes, il reste à s’assurer que les futurs actes réglementaires correspondent à l’esprit de la loi. « Si ce n’était pas le cas, il y aurait des recours possibles », conclut l’avocate.

Guillaume Carval l’avait indiqué : « Nous prévoyons d’échanger avec les différentes organisations professionnelles. Nous serons attentifs aux remontées qu’elles pourront nous faire (...). Nous restons bien entendu ouverts à toute contribution en amont si les syndicats souhaitent nous faire part d’éléments spécifiques. »

nmann77-AdobeStock-63fc.jpg)