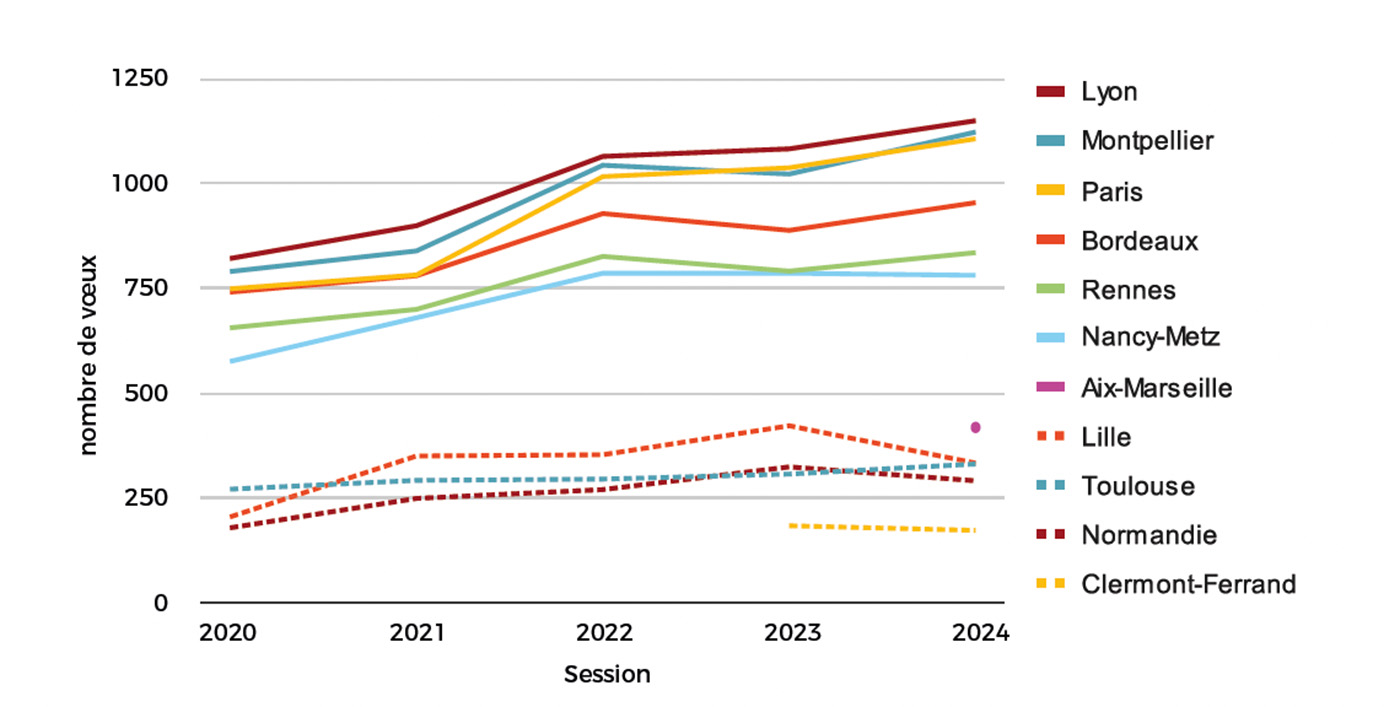

« Le nombre de candidats grimpe d’année en année », apprécie l’un des responsables pédagogiques de l’école de Montpellier, Jean-Charles Ceccato. De 1 326 en 2020, le nombre de candidatures à l’entrée dans l’une des six écoles d’audioprothèse regroupées a dépassé les 2 000 en 2024. Le cru 2025 devrait encore franchir un cap. Avec la fin du concours et le passage sur Parcoursup, actés en 2019, la formation en audioprothèse a gagné en visibilité et en accessibilité, analyse-t-il. Sans oublier que la croissance des débouchés attire.

De nouveaux critères

Depuis 2020, la sélection à l’entrée des 11 écoles d’audioprothèse se fait sur dossier, complété pour certains établissements par un oral. Les candidats peuvent choisir de postuler à l’ensemble des écoles regroupées (Bordeaux, Fougères, Paris, Nancy, Lyon, Montpellier) sous un voeu dit « multiple » (avec des sous-voeux pour des écoles spécifiques) et/ou à chacune des écoles indépendantes (Lille, Évreux, Cahors, Clermont-Ferrand, Marseille) – sur le principe d’un voeu par école. Un fractionnement onéreux pour les étudiants (80 euros par vœu pour les non boursiers, les sous-vœux n’engendrant pas de frais supplémentaires) que dénonce la Fédération nationale des étudiants en audioprothèse (Fnéa), depuis plusieurs années. Le dossier de candidature comprend les résultats scolaires, les appréciations des professeurs sur la « méthode de travail » et le « savoir-être » des étudiants (résumés dans la fiche avenir) ainsi qu’une lettre de motivation retraçant le parcours du candidat et expliquant son intérêt pour le secteur, ses centres d’intérêt et activités, et son projet professionnel. Une partie de la sélection est automatisée et soumise à un algorithme. « Chaque dossier est ensuite révisé à la main et permet d’évaluer la motivation et l’adéquation du projet professionnel », explique Jean-Charles Ceccato, qui coordonne la sélection pour les six écoles regroupées. Les critères de sélection (et leurs pondérations) restent toutefois difficilement lisibles pour les étudiants, regrette la présidente de la Fnéa, Jeanne Desreumaux. « Avec le concours, les notes étaient fixées et rendues publiques. Avec Parcoursup, les critères et les algorithmes de sélection sont plus flous », explique-t-elle.

L’examen était accessible à tous mais, avec les prépas, il était devenu très difficile d'accès aux néo-bacheliers.

Jean-Charles Ceccato, responsable pédagogique de l’école d’audio de Montpellier

Des profils plus variés

Premier constat : la fin du concours, pour lequel les étudiants les plus aisés se formaient grâce à des prépas privées, a diminué la sélection par l’argent. Le taux de boursiers parmi les admis a augmenté (36 % des première année en 2024, selon un sondage de la Fnéa, et environ un quart des admis néo-bacheliers selon les statistiques de Parcoursup) et les profils socio-économiques se sont diversifiés. « Les promotions n’étaient plus représentatives de la population, se souvient Jean- Charles Ceccato. L’examen était accessible à tous mais, avec les prépas, il était devenu très difficile d'accès aux néo-bacheliers. » Résultat : l’examen était verrouillé et l’accès réservé aux mieux préparés, à savoir ceux qui avaient les moyens de suivre une année préparatoire. L’arrêt des concours a aussi simplifié l’accès aux étudiants en reconversion dont la vie professionnelle et/ou familiale s’accordait difficilement aux exigences d’une prépa. « À Nancy, quatre étudiants sont en reconversion cette année ; ils ont une expérience différente, ils dynamisent le groupe, c’est un plus », apprécie le coresponsable pédagogique de la formation nancéenne, Joël Ducourneau.

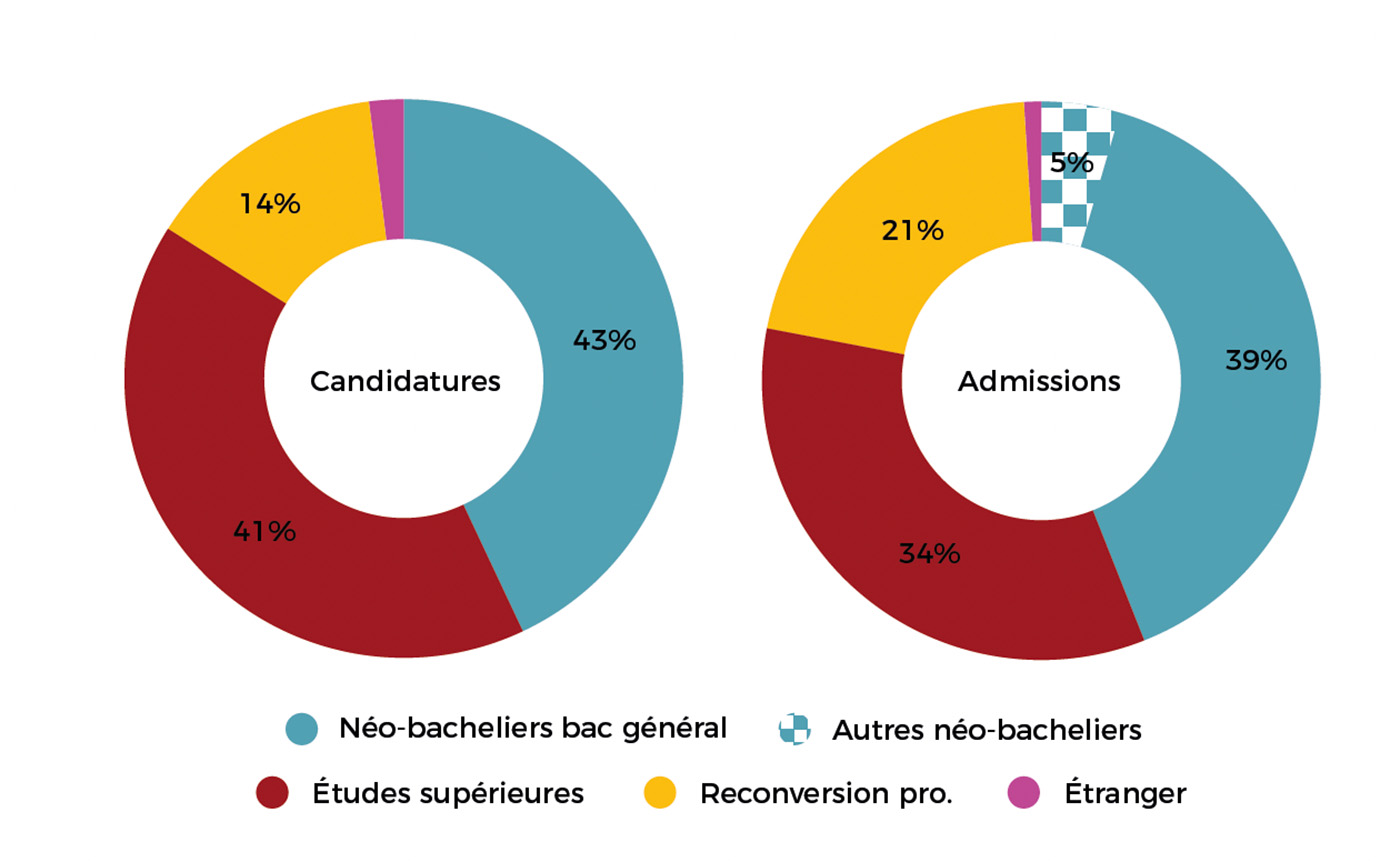

Selon les données compilées par Jean-Charles Ceccato et présentées lors des Assises Face et cou en février 2025, 42-45 % des candidatures* en 2024 provenaient de néo-bacheliers, 38-44 % d’étudiants en réorientation et 13-16 % de personnes en reconversion professionnelle. Les admis sont très majoritairement issus de la filière scientifique. Pour les néo-bacheliers, le bac général avec dominantes scientifiques reste la principale voie d’entrée (voir graphe). En 2024, seuls 10 étudiants issus des filières pro ou technologique ont été admis à Rouen, 7 à Toulouse, 2 à Marseille et 1 à Lyon. Le profil des nouveaux élèves varie aussi en fonction des écoles : les « indépendantes » accueillent davantage de néo-bacheliers (56 % contre 34 % dans les écoles regroupées). À l’inverse, les écoles regroupées acceptent plus d’étudiants en réorientation (40 % contre 26 % pour les indépendantes) et davantage d’élèves en reconversion (24 % contre 17 %). Il est toutefois difficile d’identifier des raisons communes, chaque établissement présentant ses spécificités. À Fougères par exemple, l’alternance est proposée depuis l’année dernière. « Un modèle qui séduit des candidats en recherche d’autonomie financière ou intéressés par la pratique », explique le responsable pédagogique de la formation bretonne, Gaétan Lemoine.

Autre atout : Parcoursup rend la formation plus visible. « Autrefois, les candidatures provenaient principalement de personnes familières avec la formation ou ayant des proches concernés », souligne Jeanne Desreumaux. Aujourd’hui, l’audioprothèse figure dans la liste des formations paramédicales disponibles en ligne, en particulier sur Parcoursup.

Un rajeunissement notable et un niveau scientifique en baisse

Selon une enquête réalisée par la Fnéa en 2021, les étudiants en première année sont aussi nettement plus jeunes. En 2019, la majorité des étudiants avaient 22 ans ou plus. En 2020, ils avaient tout juste 18 ans. À l’époque, la fédération étudiante considérait que « les nouvelles modalités d’inscription favorisaient considérablement les néo-bacheliers ». Depuis, la commission des voeux a rééquilibré ses barèmes afin que tous les profils – et notamment ceux en réorientation ou en reconversion – aient accès à la formation. Le rajeunissement reste toutefois notable : en 2024, les deux tiers des étudiants étaient âgés de 18 à 20 ans.

Les étudiants sont-ils pour autant moins matures et leurs choix d’orientation moins aboutis ? Depuis la réforme, les enseignants notent une très légère hausse des abandons en cours de route. « Ce n’est pas si évident, nuance Jean-Charles Ceccato. On a sans doute des abandons plus précoces. Notamment des néo-bacheliers qui n’avaient pas bien identifié le secteur… Je peux comprendre qu’à 18 ans ils n'aient pas une idée précise de leur orientation professionnelle ou qu’ils souhaitent tenter médecine ». En effet, certains arrivent en audioprothèse après quelques détours. « Plus de la moitié des étudiants en première année ont déjà suivi au moins une année d'études supérieures, dont 25 % ont effectué une première année de médecine et 20 % ont suivi un BTS Opticien- lunetier », note en effet la Fnéa.

À Fougères, Gaétan Lemoine estime toutefois qu’en préparant le concours, l’étudiant s’inscrivait déjà dans un vrai projet pédagogique. « Le fait de faire une prépa donnait un bagage supplémentaire, abonde la présidente de la Fnéa. Pas uniquement en termes de niveau mais plutôt en termes de méthodes de travail. » Et le temps de maturer son projet. La motivation des étudiants admis ne fait néanmoins aucun doute : en 2024, 84 % d’entre eux ont opté pour une école d’audioprothèse comme premier voeu, selon la dernière enquête de la Fnéa.

Niveau scientifique en berne

L’arrêt du concours a aussi acté la fin des prépas, année durant laquelle les étudiants renforçaient leurs connaissances scientifiques. Depuis, le niveau scientifique, et en mathématiques en particulier, a considérablement chuté, s’accordent à dire les responsables pédagogiques. Pour Jean-Charles Ceccato, le problème dépasse même le cadre de l’audioprothèse. « Avec les réformes successives du bac, certains lycéens ne suivaient plus de cours de maths en terminale. C’est un problème plus général », estime-t-il. Pour compenser, les écoles ont dû intégrer une remise à niveau en maths et en physique.

Malgré ces écueils, l’ouverture de la formation a permis d’accueillir une richesse de profils, insistent les responsables pédagogiques. « Ce sont toujours de très bonnes promotions. La sélection est plus rude parce qu’il y a plus de concurrence mais cela permet aussi de sélectionner de meilleurs étudiants », conclut Jean-Charles Ceccato.

S'abonner, c'est promouvoir un journalisme d'expertise

Déjà abonné ? Se connecter

master1305-adobestock-4654.jpg)