Comme toute invention majeure, celle de l’implant cochléaire, de ses prémices aux premiers développements industriels, a résulté du travail obstiné de quelques esprits pionniers. Ces derniers ont su mettre en jeu leur réputation pour oser dépasser les dogmes de l’époque et s’entourer au-delà des frontières de leurs disciplines, de l’expertise d’ingénieurs, de neurophysiologistes, de psychoacousticiens, d’industriels... De leur engagement — et de leur compétition —, de cette pluridisciplinarité de la première heure aussi, est né l’implant cochléaire. « Son histoire est celle de la contribution des quatre nations, la France, les États-Unis, l’Autriche et l’Australie, qui ont tenu un rôle essentiel dans sa mise au point », se remémore l’un de ces principaux précurseurs, le Pr Claude-Henri Chouard, ancien chef du service ORL de l’hôpital Saint-Antoine à Paris.

Les premiers développements

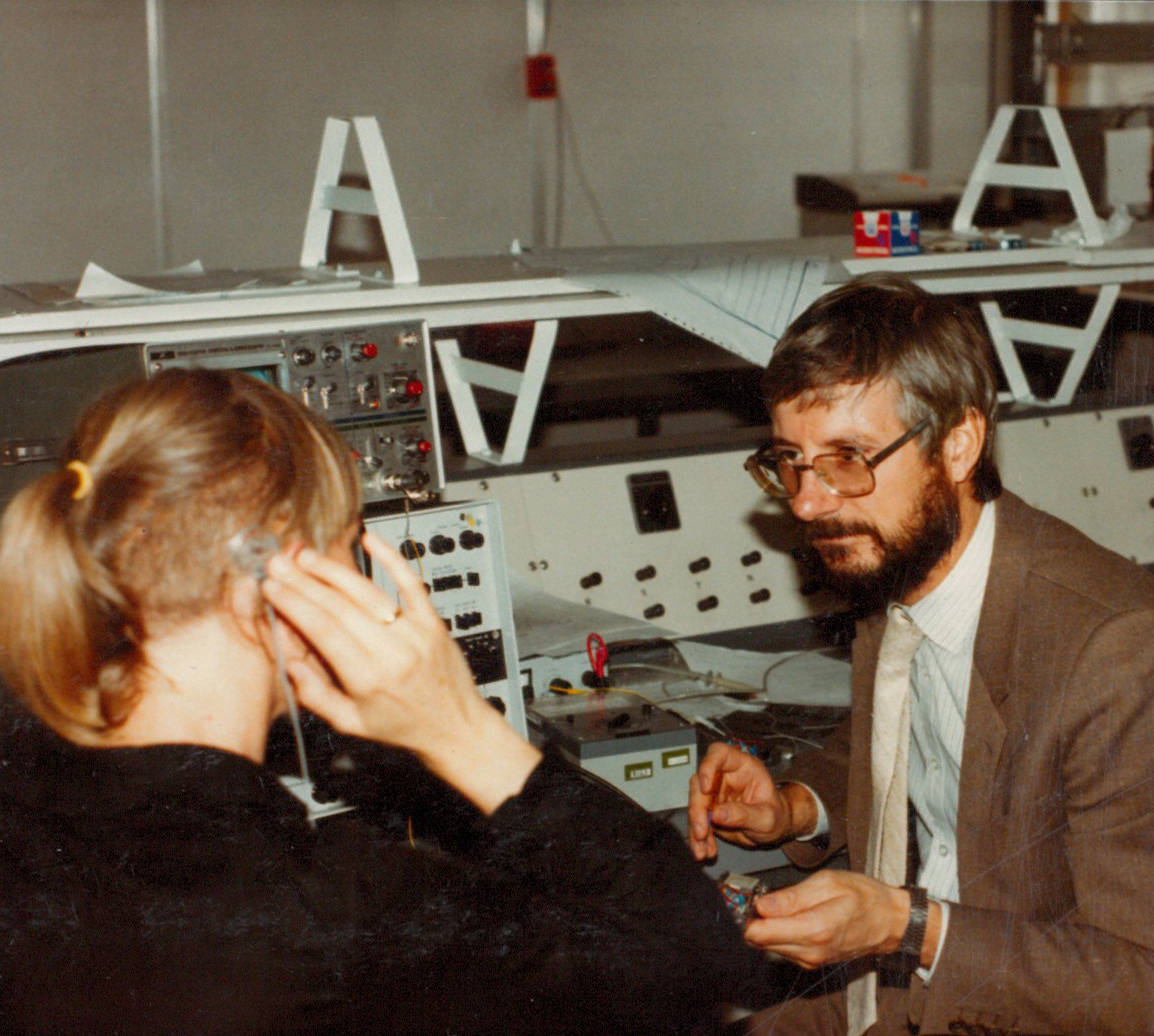

Elle débute en France en 1957, avec Charles Eyriès, otologiste et anatomiste parisien, et André Djourno, professeur de physique médicale. Tous deux conçoivent le premier implant cochléaire en stimulant électriquement le nerf auditif d'un patient atteint de cophose bilatérale, à l’aide d’une électrode. Inspiré de leurs travaux, l’otologiste américain William House élabore un appareil mono-électrode qu’il pose chez deux patients en 1961 et dont il commercialisera un rejeton en 1972. « Ce système, qui stimulait l’ensemble des fibres du nerf auditif, ne permettait de reconnaître que les rythmes de la parole, relate le Pr Chouard. Mais il sortait les sourds totaux du silence dans lequel ils étaient enfermés, et les sonorités perçues amélioraient leur lecture labiale ». En parallèle, des équipes aux quatre coins du monde initient des recherches sur l’innocuité des électrodes et la biotolérance des matériels implantés, notamment celle de Graeme Clark, futur fondateur de la société Cochlear, en Australie. Puis, l’idée de stimuler la cochlée simultanément à différents endroits pour permettre la perception de sons de tonalités différentes émerge. En 1964, l’otologiste américain Blair Simmons commence à développer un implant à six électrodes et démontre que l’utilisation de sites de stimulation multiples permet la discrimination de hauteur. En 1973, c’est au tour de Robin Michelson, à San Francisco, d’installer un implant à quatre électrodes avec quatre paires d'antennes différentes chez l’homme.

La naissance de l’implant multi-électrodes

Cochlear-d904.jpg)

Les autres équipes internationales en lice ne tardent pas à suivre. Très rapidement, c’est au tour de Graeme Clark de déposer le brevet d’un système comportant trois électrodes fonctionnelles et d’implanter son premier patient. De son côté, le Pr Kurt Burian, en Autriche, pose un système multicanal, conçu par Ingeborg et Erwin Hochmair (MED-EL).

Un développement chaotique

L’opposition

Au-delà de l’âpre concurrence et de l’émulation entre les quatre nations pionnières, le développement de l’implant cochléaire ne s’est pas fait sans heurts. Le Pr Chouard se souvient encore des vives critiques des tenants de la culture sourde, opposés à ce qu’ils jugeaient à l’époque l’instrument de sa disparition. « J’ai même dû un jour être exfiltré par la police avec une couverture sur la tête pour leur échapper », relate-t-il, avec humour. Ces réactions se sont taries, selon lui, avec la généralisation du dépistage néonatal en France qui « laisse le libre choix aux parents de s’engager ou non dans un projet d'implantation ». Les critiques ne furent pas uniquement exogènes mais émanèrent également du corps médical : « On nous prenait pour des fous ! commente le Pr Chouard. Nos pairs, partout dans le monde, nous reprochaient de prendre le risque d’abîmer les structures de la cochlée ou les fibres fonctionnelles du nerf auditif… »

Puis, c’est l’injuste oubli des lauriers scientifiques internationaux… Le Pr Chouard fut en effet le grand absent du prix Lasker, remis en 2013, à ses coreligionnaires Graeme Clark, Ingeborg Hochmair et Blake Wilson.

Point d’épopée sans rebondissements… La genèse de l’implant cochléaire constitue à n’en pas douter un chapitre important et haletant de l’histoire de l’audiologie, qu'écrirent une poignée d’iconoclastes. Leurs travaux ont permis d’ouvrir la voie à de nombreuses avancées, comme le « mariage de l’implant cochléaire et de la prothèse conventionnelle » ou le principe de précocité et la notion d’urgence chez l’enfant. « On a pu démontrer sur des cobayes que les noyaux cochléaires s’atrophiaient faute de stimuli sonores et qu’ils s’atrophiaient d’autant moins que la stimulation était précoce », commente le Pr Chouard. Cette histoire continue de s’écrire aujourd’hui avec les promesses de l’optogénétique ou l’arrivée du tout implantable.

-chagin-AdobeStock-6d30.jpeg)